|

- 愛をとどけたかったら、愛がとどく話し方をトレーニングするしかないと確信して書いたのがこの本です。

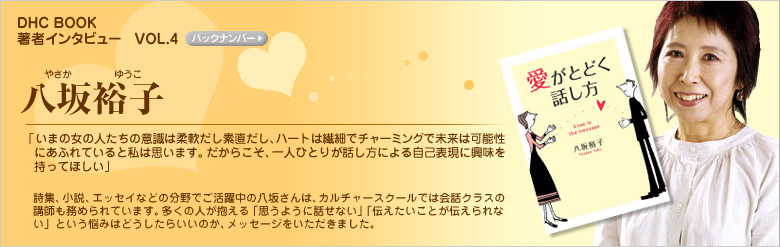

- 『愛がとどく話し方』いうタイトルにこだわったそうですね。

-

はい。“愛”という言葉にもこだわりました。世の中では簡単に“愛”という言葉が使われていますが、それってまだ“愛”までいってないんじゃない? と思うことが多いんです。単に好感を持ったという程度でも“愛”と呼べば、なんだかホワッとした気分になる。「好き」より「恋してる」のほうがカッコいいし、うれしく感じますよね。

だから、「好き」と感じたらすぐに「恋してる」と過剰に意識して、「恋してる」と感じたらすぐに「私の愛は…」というふうに意識する。自分の意識を錯覚モードに自己コントロールしちゃうのね。それは表面上は楽しいことで、別に悪いことではないでしょう。

ところが恋愛には相手が存在するわけで、自分の側だけどんどん盛りあがってしまうと、相手の気持ちとの間にズレや距離ができる。せっかく2人は出逢い、お互いに「好き」と感じているのに、「好き」「恋してる」「愛してる」の区別を間違うと、相手にこちらの気持ちをとどけるときギクシャクすると思うの。 そこで、愛はとどかなくなる。でも女の人って「こんなに好きなのに、なぜ?」って失望したり落ち込んだりする。その結果彼に自分の気持ちがとどかない原因は自分の性格や容姿などにあると思い込み、自分を変えようとするのね。そうすれば幸せになれるって。

そしてそういう内容の本がたくさん出版されてるわよね。ベストセラーにもなってるじゃない?

私はカルチャースクールで会話クラスを持っているんだけれど、そこにくる人たちが、そういうマニュアル本を読んで、読めば読むほど恋愛で失敗すると言うのよ(笑)

その声を聞きながら、愛がとどかない理由についてまず考えました。愛をとどけているつもりで、実は愛の芽を摘み取ってしまっているんじゃないかしらってことを書きたかった。

別れ際に男たちが、「君って見かけよりつまらなかった」と女たちにハッキリ言うという話も聞き、ますます私は男たちも会話に関心があるんだなと信じられワクワクしてきました(笑)

愛をとどけたかったら、愛がとどく話し方をトレーニングするしかないと確信して書いたのがこの本です。

- 会話はテクニックではないと力説されていますが。

- 会話は“開我”。つまり自分を開くこと。そうすることによって会話がスタートします。人間ってみんな会話下手なのよ。会話上手の人なんて一人もいないと思うわ。

社会や学校で会話上手のごとく発言する人だって、よーく耳を澄まして聞いているとセリフを暗記してるような型どおりの喋り方がほとんどよ。

前に会話クラスで、もうほんとにツルツル喋る人がいたの。インターバルなしでせっせせっせと話す。どうしてそんなに間をあけずに喋るのかと訊いたら、間があくのが怖いと言っていた。そういう理由で休みなく喋る人って多いんじゃないかな。

そりゃあ、自分のこころを開くのは大変よ。勇気がないとできない。でもこれは私自身が体験から学んだことなの。

女性誌の映画のページをちょうど20年間書く仕事をしました。その間、スピルバーグ、ケビン・コスナー、トム・クルーズ、キアヌ・リーブスなどたくさんの映画人にインタビューをして、さまざまな質問をしたわ。

そのとき、単に映画の感想を述べたり制作プロセスについて質問しても、相手のハートはビクともしない。「サンキュー」くらいしか返ってこないわね。

ところが私が感じたこと、もしかしたらそれは相手の意図しないことかもしれないし、びっくりさせるようなアングルで私が観てたことを告げることになるかもしれないけど、とにかく私が感じたままを話すと、相手の表情がガラッと変わる。椅子の座り方まで変わっちゃう(笑) 新鮮な言葉がポンポン出てくる。相手がこころを開くのよ。彼らは一度開くと気前がいいの。インタビューが終わるまで私を信じてくれる。そうか、インタビューって口説くことなのかって(笑) 同時に、口説くって自分を開いて話すことだし、恥をおそれないことだって知ったわ。おかげで20年間も映画のページを担当できたのよ。

「会話は“開我”である」の精神は目下、本を書くときにもカルチャースクールでも活かされています。カルチャースクールでは、私も口説いてきたかもしれないけど、それ以上にクラスの人たちに私は口説かれつづけてここまでこられたんです。

- TOP

- 私も話し方のトレーニングをずっとずっとつづけるつもりです。もっとハートを鍛えて、愛をゆたかにしたいの。

- 『愛がとどく話し方』で、社会ではマイナスイメージとして扱われているいま“孤独”や“コンプレックス”“ジェラシー”“挫折”など40項目の言葉がすべてプラスイメージに変換されていて面白かったです。

- これまでの社会の生活習慣言語にメスを入れたかったの。忍耐することが美徳で、謙虚であると褒められて、他人に迷惑をかけちゃいけないという考え方、生き方、話し方。ま、これまではそれで仕方なかったかもしれない。でも時はいま、21世紀よ。過去の考え方に縛られる生き方や話し方では楽しくなれないわ。

楽しく生きたいと胸をときめかせているにもかかわらず、話し方には足枷がはめられているなんてあっていいことじゃないわよ! それにはマイナスイメージの言葉を分解掃除して新しく解釈しなおしたら、足枷がはずれるかもしれないと考えたの。ホントは100項目くらい書きたかった。でも担当者にページが足りませんって言われて(笑)

- 「なりたい自分」より「なれる自分」になろうという提案があって、既刊ベストセラーに反する表現がでてきますね?

- ええ。そこもこの本で重要なメッセージにしたかったとこです。“自分捜し”という言葉が流行している一方で“なりたい自分になる”という目標を持つ女の人たちが多い。

ヘンだと思わない? 矛盾してません? 自分らしさを追求しつつ、一方では自分の能力を非現実的に設計している。たとえば、「幸せになりたい自分になる」と「幸せになれる自分になる」という生き方を比較してみたらどうかしらん。「なりたい」より「なれる」ほうが積極的じゃない?

誰もがその人しか持っていない能力や魅力を秘めているのよ。AさんはBさんにはなれないし、BさんはAさんにはなれない。なれないってことは悲しみや残念なことではない。誇りなんだわ。

「なりたい自分になる」って言い方はいかにも理想を高く持って生きようという意味をチラつかせているものの、いたって曖昧です。「なれる自分になる」のは別に理想を低く現状維持ってことじゃないのよ。「なれる自分になる」にはトレーニングしなくちゃ無理ってことね。「なりたい自分になる」にはそのフレーズをブツブツ唱え、習いごとでもしていれば自分をごまかせる。けれど、「なれる自分になる」には今日から話し方トレーニングをスタートさせないとね。 いまの女の人たちの意識は柔軟だし素直だし、ハートは繊細でチャーミングで未来は可能性にあふれていると私は思います。だからこそ、一人ひとりが話し方による自己表現に興味を持ってほしい。

頭のいい女の人っていうのは、IQではなくEQで測定するのよ。頭はハートにあるんです。急がずに、ゆっくりのんびり歩いていきましょう。私も話し方のトレーニングをずっとずっとつづけるつもりです。もっとハートを鍛えて、愛をゆたかにしたいの。それをとどけるには実験と発見の繰り返しね。みんなでトレーニングすればあらゆる対立を対話に進化させられると思うの!

- TOP

|